「テスト前、何から始めたらいいかわからない…」

「頑張ってるのに、点数が上がらない…」

悩みを抱える中学生ママ、多いですよね。

中学2年の息子は塾に通わず、家庭学習だけで5教科450点以上・オール5をキープしています。

使っているのは学校の教材が中心です

実は、成績を安定させる秘訣はたった一つ。

それは、「定期テスト2週間前から具体的に勉強スケジュールを立てる」です。

この記事では、塾なしでも点数を伸ばせる「定期テスト2週間前からの勉強スケジュール」を、実際の家庭の例で紹介します。

今日からすぐ真似できる“実践型のスケジュール術”です。

成績を上げたいなら「計画」から

テスト前に焦るのは、“何をやるか”が決まっていないから。

2週間前から計画を立て、仕組み化しておけば、塾なしでも焦らず結果を出せます。

まずは、前回の続きから範囲を予測していつ、どの教科の何ページをやるかまでしっかり計画を立てることが重要です。具体的に決めておかないと同じページに時間をかけすぎて全範囲終わらなかったということにつながります

また「今日はどこを勉強しようかな〜」といった勉強に取り掛かるまでの時間を省く。この行動が、点数アップつながります。

テスト2週間前からやること:基礎固めと勉強習慣のスタート

① 前回の続きから今の単元までを想定し、10日で割って計画を立てる

テスト2週間前になったら、まずやることは「どこが出るか」を自分で予測して計画表を作ること。息子が通う中学はテスト範囲の発表は1週間前です。それから計画を立てていては間に合いません。前回のテスト範囲をもとに、「前回の続き〜今習っている単元まで」を仮の範囲として設定します。

授業中、範囲を教えてくれることも多いのでしっかり聞くだけでスタートが早くなります。

そのうえで、主要5教科を10日で割ってスケジュール化。

例えば1日ごとにページや問題まで具体的に落とし込みます。

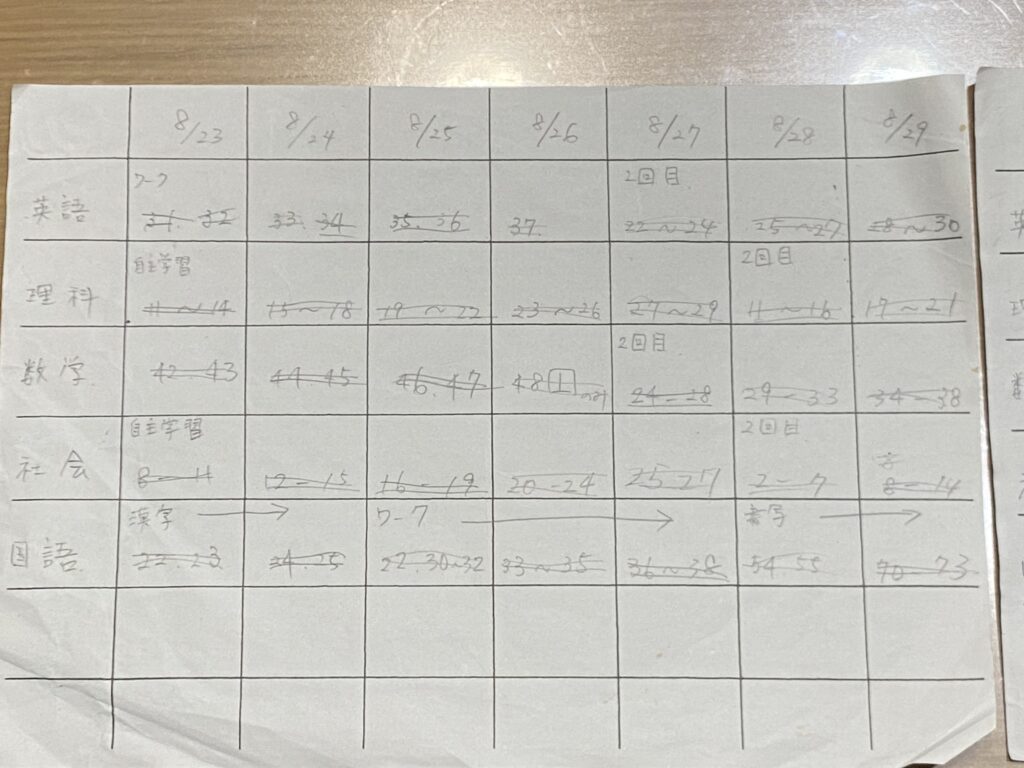

📘実際の予定表(例)

| 日付 | 英語(教科書ワーク) | 数学(ワーク) | 理科 | 国語 | 社会 |

|---|---|---|---|---|---|

| 6/6 | Lesson4 p.4-5 | p.3-4 | p.2-3 | 漢字 p.2-4 | 地理 p.2-3 |

| 6/7 | Lesson4 p.6-7 | p.5-6 | p.4-5 | 読解 p.5-7 | 地理 p.4-5 |

| 6/8 | Lesson4 p.8-9 | p.8-9 | p.6-7 | 漢字 p.8-9 | 歴史 p.8-9 |

| 6/9 | Lesson5 p.10-11 | p.10-11 | p.8-9 | 文法 p.10-11 | 歴史 p.10-11 |

| 6/10 | Lesson5 p.12-13 | p.14-15 | p.11-12 | 漢字 p.14-15 | 地理 p.14-15 |

| 6/11 | Lesson5 p.14-15 | p.16-17 | p.13-14 | 長文 p.16-18 | 歴史 p.16-18 |

| 6/12 | Lesson6 p.18-19 | p.18-19 | p.15-16 | 漢字 p.19-20 | 地理 p.20-21 |

このように「日付+教科+教材+ページ」まで具体化するのがポイント。

「やることが明確になる=勉強を始めやすくなる」からです。

・前回のテスト範囲表は必ず保管しておく(次回予測に使える)

・「日付+教科+教材+ページ」まで具体化して計画を立てる

② 全教科を少しずつ進める(主要5教科)

計画表ができたら、2週間前から実践スタート。

1日1教科集中ではなく、全教科を少しずつ進めるのがコツです。教科を変えることで気分転換ができ苦手な教科も取り組みやすくなります。また思い出す回数も増えて記憶が定着しやすくなります。

毎日5教科組み込む、短時間でも毎日触れる習慣をつけることが大切。また気分転換になって集中力が続きやすい

③ ワークは間違えた問題に印をつける(間違いノート不要)

我が家では間違いノートは作りません。時間がかかりすぎるからです。

その代わりワークで間違えた問題に印(〇や★など)をつける。

解答を見て理解したらもう一度解答を見ないで解きます。

2周目では、その印がついた問題だけを解き直します。

ノートにまとめるよりも時短で、復習の回転率が圧倒的に上がる勉強法です。

④ 暗記教科は「書く→言う」の2段階で覚える

暗記教科(英文・理科・社会)は、書くよりも声に出す方が効率的。

書くと時間がかかる上に肩も凝って疲れるだけ。

予定通りに進まない原因になります。

1回目は実際に書いて理解を深め、2回目以降は書かずに「口で答えを言って、合っているか確認する」だけ。ここで親が答えを聞いてあげるだけでさらに時短につながります。

英単語や漢字が不安なものだけは書いて練習。それ以外は「書かずに声に出す」でかなり時短復習ができます。

書く→言うの2ステップ学習法で、時間を使わず確実に定着。

⑤ 数学は「電卓を使って考える時間を増やす」

数学では、計算よりも“考える時間”に重点を置きます。足し算、引き算、掛け算、割り算といった単純な作業は電卓を使う。

単純計算に時間を使うのはもったいない。

その時間でどんどん先に進めましょう。

目的は「式を立てる力」を鍛えることに時間を使いたいから。式を立てられなければ問題は解けません。文章題ではどう式を導くかを考える時間を確保しましょう。式が合っていて途中計算間違いをしていたとしても部分点がもらえます。計算は省いて、考える力に集中する。これが、点数アップの最短ルートです。

どうしても計算をやりたい場合のみ計算問題のみのドリルをやるくらいで大丈夫です。

足し算、引き算、掛け算、割り算といった単純な計算は電卓を使う

テスト1週間前からやること|正式範囲の微調整と副教科対策

① 正式な範囲発表後にスケジュールを微調整する

テスト1週間前に正式な範囲表が配られたら、2週間前に作った計画表を見直してスケジュールを微調整します。

ポイントは、大きく崩さないこと。余分な部分を削り、追加範囲を加えるだけでOK。もし終わらないなと思ったら、基本問題を優先。応用問題は飛ばして構いません。まずは全体を終わらせることを優先します。

経験上、大きく範囲がズレることはほとんどありません。

また、範囲の後半が手薄になりやすいので、あえて後ろの単元から取り組むのもおすすめ。多くの人は前から順にやりたがりますが、後半を先にやることで出題されやすい最新単元を確実にカバーできます。

② 副教科も3日前から並行して進める

副教科(音楽・美術・技術家庭・体育など)もしっかり時間を確保して取り組みます。3日前になったら、主要教科と並行して取り組みます。軽視されがちな副教科ですが、だからこそ得点が高いと周囲に差をつけることができます。

副教科の勉強時間もしっかり組み込む

テスト3日前からは“整える期間”

テスト3日前からは5教科は新しい問題に手を出さない。印(間違えた問題)をつけた問題だけを復習して、確実に取れる1点を積み上げる。

焦って詰め込むより、「できる問題を増やす」方が安定して点数が取れます。睡眠と生活リズムを整えることも、集中力アップに直結します。

間違えた問題だけを復習

テスト期間中もは22時就寝が鉄則。

まとめ:“仕組みで結果を出す”塾なし勉強法

✔︎ 2週間前:前回の続きから範囲を予測し、10日で割って計画表を作る

✔︎ 2週間前:5教科を毎日勉強する

✔︎ 2週間前:ワークの間違えた問題に印をつけて効率的に復習

✔︎ 2週間前:暗記は「書く→言う」で時短

✔︎ 2週間前:数学は電卓で考える時間を増やす

✔︎ 1週間前:範囲発表後に微調整

✔︎ 1週間前:副教科も並行して進める

✔︎ 3日前:間違えた問題を中心に復習する(1日は予備の日)

少しでも参考になれば幸いです。一緒に定期テスト頑張りましょう。